「毎日来るたくさんの問い合わせを、一つ一つ手動で解答していくのは大変!」

働いていてそう思った経験のある人も、きっと少なくないと思います。人的リソースを他に使いたいのであれば、機械の力を頼ってみてはいかがでしょうか。そんなときに役立つのが、チャットボットです。

企業に問い合わせをしたら、人間ではなく機械がそれっぽい回答を表示してきた、という経験をした人はいませんか?あれがチャットボットの一番わかりやすい活用例と言えますね。

「機械の対応じゃ温かみがない!」と思う人もいる一方で、「すぐに答えてくれるから待たなくて便利!」という人もいます。実際のところ、チャットボットを導入するとどういったメリットがあるのでしょうか。

チャットボットの主な種類

一口にチャットボットと言っても、種類によって仕組みが異なる点はご存じでしょうか。現在主流なチャットボットの種類について簡単に特徴をまとめたので、おおよその特徴をつかむための参考にしてください。

機械がおこなう対応なんてどれも一緒!なんて思ってはいけません。人力よりもはるかに迅速な回答が可能だったり、有人と見まがう受け答えができたりと、チャットボットの可能性は無限大です。

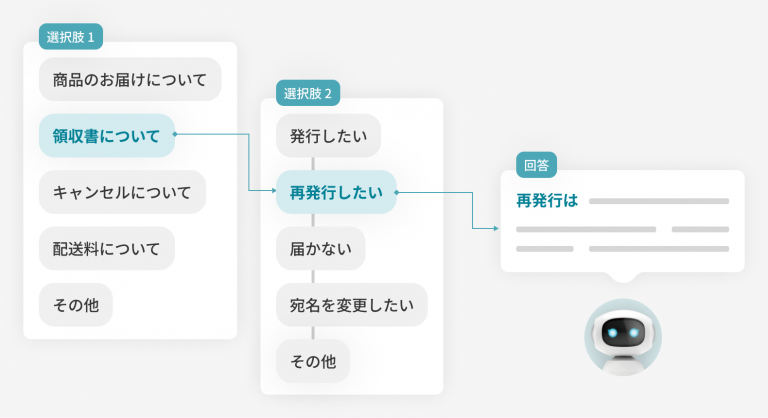

シナリオ型

引用:【図解付き】チャットボットの仕組みをAIの有無や種類に分けて解説

あらかじめ問い合わせ内容(シナリオ)を想定しておき、準備しておいた対応する回答を表示するのがこのタイプです。AIを利用しなくても導入可能であり、仕組みが単純なので使いやすさも抜群と言えます。

利用者は選択肢を選ぶだけなので、使い方に迷う心配はありません。いわゆる「分からないことが分からない」という人にも対応できる点は素晴らしいです。

- 利用者に選択肢を選んでもらう形で解答する

- 低コストで、AIなしでも導入可能

- 選択肢にない幅広い質問には対応しきれない

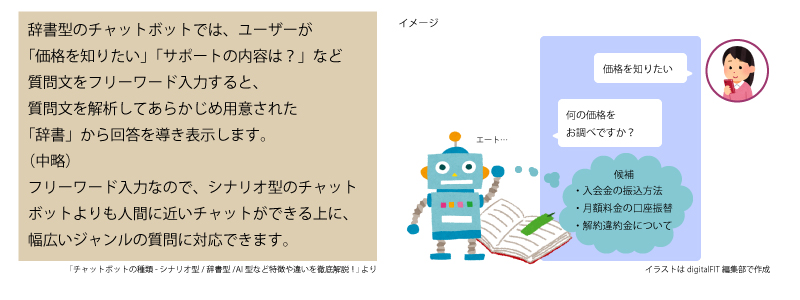

辞書型

引用:わからないことは「会話形式」で解決!【チャットボット】

問い合わせ内容を自由に入力すると、あらかじめ用意した回答の中から入力内容に合致するものを表示します。Google検索などと同じ感覚で利用できるので、使い慣れた形式で質問できるのがこのタイプです。

自由入力で質問できるので、自分の聞きたい内容をピンポイントで聞けるのが便利です。また、質問からすぐに回答を得られるため、問い合わせ全体での所要時間が短い点も、忙しい利用者にとっては大きなメリットと言えます。

ちなみに直接入力と言っても、一文一句の合致が必要というわけではないです。入力された内容に含まれるキーワードから該当しそうな回答を表示してくれるので、ふわっとした内容でも案外欲しかった回答が貰えます。

ただし、質問内容に適した回答が用意されていない場合に、最適な回答を表示できない弱点は、シナリオ型と同じです。選択肢でない分回答の精度は高くなりがちですが、深堀りした質問や個別ケースになってくると対応が追い付かないこともあるので、過信は禁物です。

- 入力したワードを元に用意した回答を表示する

- ユーザーにとって親しみやすく使いやすい

- あらかじめ質問に対応した回答を用意しておく必要がある

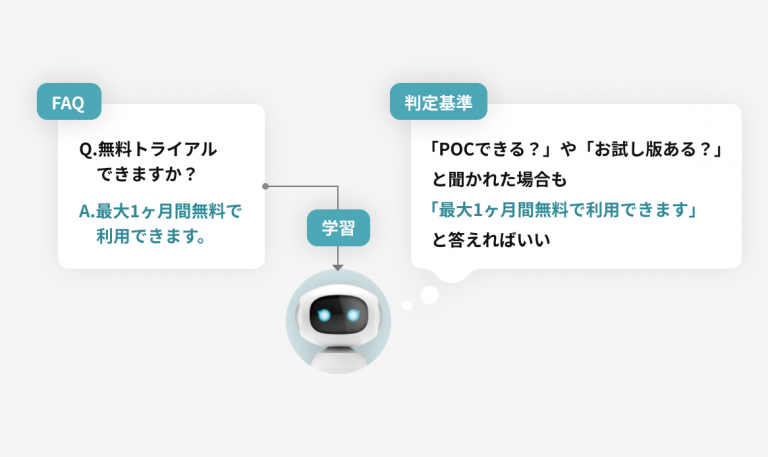

ログ型

引用:【図解付き】チャットボットの仕組みをAIの有無や種類に分けて解説

過去にあった会話ややり取りをデータとして蓄積し、状況にあった回答を導き出すのがログ型です。自動返信特有の機械的な対応ではなく、有人対応さながらの柔らかい回答やユーモアな返答が期待できる点が、画期的な特徴と言えますね。

一方、蓄積データが少ないうちは頓珍漢な回答も多く、まともに機能しないケースも多々あります。以前、私がパソコンのスペックについて問い合わせた際に、パソコンの物理的なサイズを回答してきたのはさすがに度肝を抜かれましたね。

加えて、コストの高さを嘆く企業も見受けられます。仕組みが複雑な分どうしてもコストがかさんでしまうので、リターンを得るまでに時間がかかる点も、留意しておきましょう。

- 蓄積された会話ログを元に、最適な回答を表示する

- 蓄積されたデータが多いほど、回答の質が高くなる

- コストが高く、データが集まらないうちは精度も低い

各チャットボットの使い方と注意点

チャットボットにも得手不得手があるので、長所を伸ばす使い方を見極めなければいけません。得意分野と違う運用をされては、せっかく高品質なシステムも本領を発揮できません。

今回はおまけとして、私が質問者として利用した際の感想も追記しています。個人の主観が大きく出る部分ではありますが、いち利用者の声として参考にしてみてください。

シナリオ型の運用方法

問い合わせ内容がある程度想定される場合に、シナリオ型は真価を発揮します。

また、シナリオ型は比較的低コストで運用できるので、費用を抑えたい場合にもおすすめです。経営においてコストカットは大正義なので、導入のために上司へおこなう説得も楽に済むかもしれませんね。

一方で、想定外の質問に弱いことから、広く浅い質問には対応しきれない確率が高いです。私も問い合わせの際、聞きたかった内容が選択肢に表示されなかったため、知りたい内容が確認できませんでした。

別の問い合わせをしたときはピッタリの選択肢があって便利だったので、質問の内容によって利便性が左右されると言えますね。あまりにコアな質問が殺到する企業の場合、シナリオ型のメリットを発揮できない可能性がある点は、留意しておきましょう。

辞書型の運用方法

問い合わせのハードルを極力下げたい場合、辞書型が有用に働きます。普段から使っている検索エンジンと同じ感覚で問い合わせができれば、利用を躊躇う人も減るからです。

回答を用意すればするほど対応力も上がっていくので、担当者が頑張るほど満足度の高い問い合わせコーナーが出来上がると言えますね。回答数が多ければちょっとしたキーワードからでも模範解答を表示してくれる確率が高くなるので、利用者の広く浅い質問にもある程度耐性があります。

とはいえ、問い合わせ内容に合致する回答がなかった場合は、ユーザーの疑問を解消できません。辞書型を導入するのであれば、あらゆる問い合わせを想定して、事前に回答を用意するスキルや根気が求められます。

以前使ってみた際は、気になる内容を直接入力できるので使い勝手が非常に良好でした。多少曖昧な質問でも近しい回答が表示されたので、なんとなく疑問が解消されたことも多々あります。

一方、質問内容によっては納得できる回答が返ってこないことも少なくなかったので、どこまで利用者の問い合わせを想定できるかがカギになると感じました。ある意味、回答を用意する担当者に大きく左右されるとも言えますね。

ログ型の運用方法

時間やコストをかけてでも高品質な問い合わせコーナーを目指したいなら、AIを活用したログ型以上のものはありません。データの蓄積により学習を続けていけば、回答の質が上がるだけでなくそれぞれの特色に合わせた返答もできるようになっていきます。

たとえば同じ問い合わせ内容が同じだったとしても、リスクを嫌うAさんにはデメリット中心の解答を、リスクを取れるBさんにはメリットを中心に解答をする、といった芸当も不可能ではありません。

想定外の問い合わせに対しても、データさえあれば臨機応変に対応してくれるため、複雑な質問や個別ケースの問い合わせが多い会社での運用も視野に入ります。人間では考えつかない回答が返ってくることもあるため、思わぬ解決の糸口になるケースもありますよ。

弱点としては、データ収集に時間がかかる性質から、短期的な運用には全く向いていません。最初はまるで使い物にならないけど、使わないと学習しないというのはシンプルに悩みの種になります。

運用コストもかかるので、リスクも決して小さくはないです。チャットボットの中ではハイリスク・ハイリターンであると言えます。

以前問い合わせをした際には、有人チャットと比べてもそん色ないほどの返答が返ってきました。とはいえ、要所要所提案内容が変だった個所も見受けられたので、どれだけデータを蓄積できるかが成否を分けると考えられます。

チャットボットを導入する際に検討すべきこと

「種類やメリットもも分かったし、早速チャットボットを導入してみよう!」と思った人は、ちょっとだけ思いとどまってください。

チャットボットは導入前に検討すべきこともたくさんあるので、必要になったからと即導入するのは禁物です。

主な検討項目をまとめたので、不明瞭な内容がある場合は一度立ち止まって社内で話し合いをしてみましょう。

なんのために導入するのか?

チャットボットの導入目的は決まっていますか?目的に応じた種類のものを導入しないと、効果も半減してしまいます。たとえば、人の手を借りずに回答の質を高めたいならログ型、極力コストを抑えたいのならシナリオ型、といった具合です。

目的が複数ある場合は、最優先する項目に合わせて選択しましょう。あれもこれもと求めると中途半端な仕上がりになってしまうので、二兎を追う者は一兎をも得ず、とならないように注意してください。

運用は自社で行えないか?

チャットボットは外部委託すると手軽に導入できますが、問題になってくるのが運用コストです。長期的な運用を想定するのであれば、思い切って自社運用を検討してみてください。

現時点で運用できるスタッフがいない場合でも、新しく雇用したり自分たちで勉強していったりと方法はいくらでもあります。チャットボットは今後も目覚ましい発展が予想されるので、自社運用するなら早いに越したことはありません。

ユーザビリティ(使いやすさ)を考慮しているか?

どんなに優れたシステムであっても、ユーザーが使いづらかったら本末転倒です。とはいえ、すべてのユーザーにとって使いやすいシステムを組むのは不可能に近いと言わざるを得ません。

例えば私の場合、質問内容を直接入力できないシナリオ型を不便に感じてしまいます。ですが、選択肢から選べばいいだけのシナリオ型を便利だと感じる人も、決して少数とは言えないです。

自社を利用するユーザーの特徴を把握して、ユーザビリティに優れたチャットボットの導入を目指しましょう。

チャットボットは自社にあった種類を導入しよう

チャットボットを正しく活用すれば、業務は効率化し利用者の満足度も高まるといいこと尽くしですね。とはいえ、メリットを100%享受するためには、用途に応じた合わせたチャットボット選びが欠かせません。

私もいろいろな種類のチャットボットに触れてきましたが、差異はあれ利便性はとても感じました。人が直接対応しない点についても、不便に感じるケースは少なかったと言えます。

この機会にチャットボットについて学び、自社での運用を検討してもいいでしょう。